LA CLAVE ESTA EN LA POESIA

LOS VERSOS DEL CAPITAN.

CONFIESO QUE HE VIVIDO.

PABLO NERUDA

AUSTRAL

Los versos del Capitán, los poemas clandestinos del maestro del amor. Pablo Neruda, inmortal, constituye una de las cotas más altas de nuestra tradición poética. Austral nos regala una Edición del texto de los poemas revisada y definitiva.

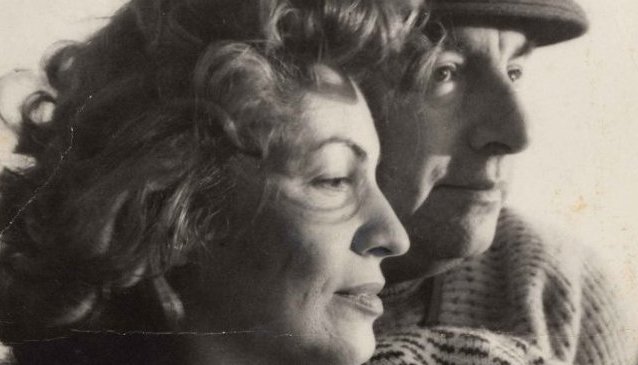

Vida y obra van muy ligados para Neruda. Durante su exilio europeo vivió en Capri y Nápoles con su futura esposa Matilde Urrutia (1948-1952). Allí recibió la noticia de que ya no era buscado y podía volver a Chile, adonde regresó el 12 de agosto de 1952. Ese mismo año, en Italia, publicó anónimamente Los versos del capitán editado por su amigo Paolo Ricci. Será uno de los libros más controvertidos en la obra de Pablo Neruda.

En 1955 se separó de Delia del Carril, su primera esposa, y comenzó a vivir con Matilde Urrutia. Tres años más tarde apareció Estravagario con un nuevo cambio en su poesía.

Dados a conocer originalmente sin nombre de autor, estos poemas encierran un origen secreto, clandestino y conmovedor. Apareció por primera vez bajo la autoría de Neruda en Chile en 1963, con una nota explicativa de su autor de por qué decidió quitarle el anonimato, con firma en Isla Negra en noviembre de ese año.

El libro está dividido en cinco grupos de poemas breves, y finaliza con dos poemas de mayor longitud, titulados Epitalamio y La carta en el camino.

Los amantes ocultos –Pablo y Matilde– saben de los inconvenientes para declarar a viva voz el sentimiento que los une y, más allá de los impedimentos, se refugian en la isla de Capri. Así, el Capitán no dirá ser el autor de esos versos míticos y durante diez años ese libro será un hijo natural no reconocido.

El poeta canta su amor a Matilde Urrutia, la nostalgia que se siente en el destierro por la patria, la ternura y la pasión, y la palpable universalidad de sus palabras: «Ay vida mía, / no sólo el fuego entre nosotros arde, / sino toda la vida, / la simple historia, / el simple amor / de una mujer y un hombre / parecidos a todos».

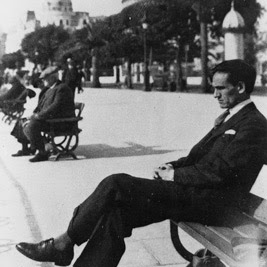

Pablo Neruda, nacido y muerto en Chile, pero un inmortal, ha sido sin duda una de las voces más altas de la poesía mundial de nuestro tiempo. Desde el combate directo o desde la persecución y el exilio valerosamente arrostrados, la trayectoria del poeta, que en 1971 obtuvo el Premio Nobel, configura, a la vez que la evolución de un intelectual militante, una de las principales aventuras expresivas de la lírica en lengua castellana, sustentada en un poderío verbal inigualable, que de la indiscriminada inmersión en el mundo de las fuerzas telúricas originarias se expandió a la fusión con el ámbito natal americano y supo cantar el instante amoroso que contiene el cosmos, el tiempo oscuro de la opresión y el tiempo encendido de la lucha. Una mirada que abarca a la vez la vastedad de los seres y el abismo interior del lenguaje: poeta total, Neruda pertenece ya a la tradición más viva de nuestra mayor poesía.

Su última aparición en público fue el 5 de diciembre de 1972, cuando el pueblo chileno realizó un homenaje al poeta en el Estadio Nacional. En febrero de 1973, por razones de salud, renunció a su cargo de embajador en Francia.

Después del golpe militar del 11 de septiembre su salud se agravó y el 19 fue trasladado de urgencia desde su casa de Isla Negra a Santiago, donde murió en la Clínica Santa María a las 22:30 del 23 de septiembre.

La casa de Neruda en Santiago fue saqueada después del golpe encabezado por el general Augusto Pinochet y sus libros, incendiados.

Confieso que he vivido, recoje los principales episodios de la vida de Neruda y las circunstancias que rodearon la creación de sus poemas más famosos. Pablo Neruda constituye una de las cotas más altas de nuestra tradición poética. Esta edición reproduce el texto definitivo de las memorias de Pablo Neruda. Publicado por primera vez en la colección «Biblioteca breve» de la editorial Seix Barral, en 1974. Se trata de una obra póstuma, que reúne las impresiones del autor casi hasta el mismo momento de su asesinato.

En estas memorias Pablo Neruda narra los principales episodios de su vida y las circunstancias que rodearon la creación de su obra. Con la potencia verbal que caracteriza sus mejores escritos, expone tanto su concepción del arte y de la escritura como los motivos que lo llevaron a defender sus conocidas posiciones políticas, al tiempo que rememora su relación con personajes destacados, como Federico García Lorca, Rafael Alberti y Miguel Hernández.

Neruda fue un testigo privilegiado de la historia del siglo xx y un poeta de muchas vidas. Confieso que he vivido, su proyecto autobiográfico más ambicioso, construye el relato de una experiencia vital que refleja el devenir político, social y cultural de un continente.

El libro, Neruda hace un recorrido por su trayectoria vital: los fumaderos de opio en Tailandia, la Birmania dominada por los ingleses, sus experiencias con todo tipo de mujeres en todo tipo de situaciones, las conversaciones entre el poeta y Ernesto Che Guevara, sus viajes a México o a la URSS, su consulado en España durante la Segunda República Española y su ardua labor tras el estallido de la guerra civil española para salvar de la cárcel y de la muerte a republicanos, anarquistas y todo aquel que fuera oprimido bajo el régimen franquista, embarcándolos en el barco Winnipeg rumbo al exilio. Estos y otros sucesos se recrean con nitidez en la mente del autor.

La obra, escrita a lo largo de varios años, termina abruptamente con la muerte del poeta, apenas doce días después del violento Golpe de Estado de 1973 que acabó con la vida y con el gobierno de Salvador Allende. Neruda termina sus memorias condenando el sangriento golpe de Estado y recordando con dolor la figura de su amigo, el presidente Allende.

Este libro reproduce el texto de la edición ampliada de las memorias del poeta, que incorpora materiales inéditos encontrados en los archivos de la Fundación Pablo Neruda. Entre ellos, un cuaderno con anotaciones manuscritas sobre los temas que debía incluir en sus memorias. En otros escritos, Neruda se refiere a la vida íntima de uno de sus grandes amigos, Federico García Lorca, reflexiona acerca de la religión y la escritura o sobre la dimensión histórica y política de la tierra austral, donde nace su poesía. La recuperación de estos textos inéditos nos permite proponer nuevas lecturas de las vidas del poeta.

EL AMOR

Qué tienes, qué tenemos,

qué nos pasa?

Ay nuestro amor es una cuerda dura

que nos amarra hiriéndonos

y si queremos

salir de nuestra herida,

separarnos,

nos hace un nuevo nudo y nos condena

a desangrarnos y quemarnos juntos.

Qué tienes? Yo te miro

y no hallo nada en ti sino dos ojos

como todos los ojos, una boca

perdida entre mil bocas que besé, más hermosas,

un cuerpo igual a los que resbalaron

bajo mi cuerpo sin dejar memoria.

Y qué vacía por el mundo ibas

como una jarra de color de trigo

sin aire, sin sonido, sin substancia!

Yo busqué en vano en ti

profundidad para mis brazos

que excavan, sin cesar, bajo la tierra:

bajo tu piel, bajo tus ojos nada,

bajo tu doble pecho levantado

apenas

una corriente de orden cristalino

que no sabe por qué corre cantando.

Por qué, por qué, por qué, amor mío, por qué?

Los versos del Capitán. Pablo Neruda. Austral. 2025.

ESO ERA AMOR. ÁNGEL GONZÁLEZ.

NORDICA LIBROS. 104 PAGS.

El inmortal Ángel González (Oviedo, 1925-Madrid, 2008), poeta español "situado" en la Generación del 50, Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1985 y académico (sillón P) y premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 1996, publicó su primer libro de poemas en 1956.

Decidió estudiar Derecho en la Universidad de Oviedo y también magisterio; en 1950 se trasladó a Madrid para estudiar en la Escuela Oficial de Periodismo. Después de trabajar como Técnico de Administración Civil, en 1955 pidió una excedencia y marchó a Barcelona durante un periodo en el que ejerció como corrector de estilo de algunas editoriales, entablando amistad con el círculo de poetas de Barcelona, formado por Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma y José Agustín Goytisolo; en 1956 publicó su primer libro de poemas, Áspero mundo, fruto de su experiencia como hijo de la guerra; con él obtuvo un accésit del Premio Adonais.

Más se trasladaría a Madrid donde conoció al grupo madrileño de escritores de su generación, Juan García Hortelano, Gabriel Celaya, Caballero Bonald y algunos poetas más (luego conocida como Generación del 50 o del medio siglo). Su libro Sin esperanza, con convencimiento (1961), le posicionó a este grupo de poetas. En 1962 fue galardonado en Colliure con el Premio Antonio Machado de la editorial Ruedo Ibérico de París por su libro Grado elemental.

En 1996 obtuvo el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. En 2001 obtuvo el Premio Julián Besteiro de las Artes y las Letras. En 2004 se convirtió en el primer ganador del Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca.

Residió en Estados Unidos, donde ejerció de profesor de Literatura Española Contemporánea, en varias Universidades.

Su lenguaje es siempre puro, accesible y transparente; se destila en él un fondo ético de digna y humana fraternidad, que oscila entre la solidaridad y la libertad, al igual que el de otros colegas generacionales como José Ángel Valente, Jaime Gil de Biedma, Carlos Barral, José Agustín Goytisolo y José Manuel Caballero Bonald.

En el Centenario de su nacimiento se publica Eso era amor, una muestra de la fundamental poesía de Ángel González acompañada por las siempre elegantes y sugerentes ilustraciones de Pablo Auladell.

La obra de Ángel González es una mezcla de intimismo y poesía social, con un particular y característico toque irónico, y trata asuntos cotidianos con un lenguaje coloquial y urbano, nada neopopularista ni localista. El paso del tiempo y la temática amorosa y cívica son las obsesiones que se repiten a lo largo y ancho de sus poemas, de regusto melancólico pero optimistas. El prólogo es de Javier Rioyo.

Sus libros de referencia además de los citados: Palabra sobre palabra (1968), Procedimientos narrativos (1972), Muestra, corregida y aumentada, de algunos procedimientos narrativos y de las actitudes sentimentales que habitualmente comportan ( 1977), Prosemas o menos (1985), Deixis en fantasma (1992) y Otoños y otras luces (2001).

ESO ERA AMOR

Le comenté:

—Me entusiasman tus ojos.

Y ella dijo:

—¿Te gustan solos o con rimel?

—Grandes, respondí sin dudar.

Y también sin dudar

me los dejó en un plato y se fue a tientas.

Eso era amor. Ángel González, Nórdica Libros. 2025.

POESIA REUNIDA. CÉSAR VALLEJO.

ALFAGUARA

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

ASOCIACION DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA

416 PAGS.

Poesía reunida, de César Vallejo, editado por Alfaguara, que forma parte de las ediciones conmemorativas de la por la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) es una antología que recoge la mejor poesía del poeta peruano. Se ha presentado en el controvertido Congreso de la Lengua de Arequipa.

El libro además de recoger toda la poesía de Vallejo, incluye también textos de escritores y críticos en torno a su figura y su obra, además de un glosario y una bibliografía.

Autor fundamental de la literatura latinoamericana contemporánea, representante de las vanguardias poéticas en nuestra lengua, César Vallejo es un autor alabado por figuras como Rafael Alberti, Alejandra Pizarnik, Mario Vargas Llosa u Olvido García Valdés.

Sus libros Los heraldos negros, Trilce, Poemas humanos y España, aparta de mí este cáliz renovaron el lenguaje poético y marcaron un camino de gran influencia en la poesía.

César Vallejo es, sin lugar a dudas, uno de los poetas en español más importantes de todos los tiempos. Su obra, de gran influencia en la literatura posterior, hizo saltar en pedazos la lírica occidental. Aunque partió del modernismo, pronto avanzó hacia la búsqueda de nuevas posibilidades expresivas. Con Trilce (1922) alcanzó a crear un nuevo lenguaje poético que lo situó como una de las cumbres de la poesía de vanguardia a nivel mundial. Su poesía escrita en Europa, casi toda póstuma -los llamados Poemas humanos y España (1939), aparta de mí este cáliz-, no abandona la necesidad de explorar las máximas posibilidades de la palabra, que se impregna más abiertamente de referencias políticas e históricas, y se constituye, según muchos críticos, como lo mejor de su producción.

César Abraham Vallejo (Santiago de Cucho, Perú, 1892- París, 1938), considerado como uno de los mejores poetas de Perú, escribió también obras narrativas. En 1913 ingresó en la Universidad de La Libertad (Trujillo), donde se graduó como bachiller con una tesis sobre el Romanticismo en la poesía castellana. Por aquellos años se asoció al denominado grupo "Norte", entre cuyos integrantes estaban Antenor Orrego, Macedonio de la Torre y Alcides Spelucín, entre otros.

En 1918 viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ese mismo año publicó su primer libro, titulado Los Heraldos Negros (su enamorada María Rosa Sandoval es la inspiración). En 1920 fue encarcelado durante tres meses por un desafortunado incidente, un periodo en que escribió Escalas melografiadas, cuya característica principal, según los críticos, es su "prosa desgarradora".

Considerado el máximo representante del Vanguardismo en su país, viajó después a Europa, en 1923, y visitó París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín. Finalmente se asentó en el continente, donde vivió quince años, y se casó con la francesa Georgette Philipard. Lejos de su país escribió Rusia, Reflexiones al pie del Kremlin (1931), Tungsteno (1931) y una obra de teatro llamada Lock-out.

Vallejo careció de recursos económicos en Europa; al principio vivió de los artículos periodísticos y ensayos que enviaba a distintas revistas. Al respecto, Luis Alberto Sánchez escribió: "Europa fue terrible para Vallejo. Un hombre como él, todo sensibilidad, sencillez y contemplativo ocio, sin inquietudes políticas, generoso y discurridor, no tenía qué hacer".

LOS HERALDOS NEGROS

Hay golpes en la vida, tan fuertes… ¡Yo no sé!

Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,

la resaca de todo lo sufrido

se empozara en el alma… ¡Yo no sé!

Son pocos; pero son… Abren zanjas oscuras

en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.

Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas;

o los heraldos negros que nos manda la Muerte.

Son las caídas hondas de los Cristos del alma

de alguna fe adorable que el Destino blasfema.

Esos golpes sangrientos son las crepitaciones

de algún pan que en la puerta del horno se nos quema.

Y el hombre… Pobre… ¡pobre! Vuelve los ojos, como

cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;

vuelve los ojos locos, y todo lo vivido

se empoza, como charco de culpa, en la mirada.

Hay golpes en la vida, tan fuertes… ¡Yo no sé!